A pesar de intentar evolucionar la educación y las

costumbres en el siglo XVIII la ilustración no fue el remedio a la cura de

todos los males; ya nos refiramos a la falta de una institución consolidada que

planteara unas materias con unos contenidos, objetivos y criterios de

evaluación o a una institución neutra (que no es ni religiosa pero tampoco

propone la laicidad como mecanismo para combatir la religión).

Foucault (1993) nos invita a pensar en la ilustración viéndola

desde fuera. Según el autor es necesario estar en las fronteras para poder realizar

una crítica práctica que no tiene un valor universal sino como indagación o

referencia histórica para saber que somos sujetos capaces de razonar más allá

de la ideología o religión. Es necesario desarrollar una capacidad crítica

sobre la ilustración de manera que no se intente hacer posible una metafísica

convertida en ciencia, sino un periodo histórico que avanza hacia el concepto

de libertad.

Por otra parte, también fundamenta Foucault que debemos

tener en cuenta los cambios que se hicieron porque forman parte de nuestra

propia ontología. La ilustración realmente no nos ha llevado a ese estado de

experimentación y razonamiento pero si a la reflexión y al sentido crítico, una

manera de filosofar más efectiva; una actitud donde se critica, se sobrepasan

los límites y donde se indaga sobre el origen de las cosas.

Por eso, la ilustración no es lo mismo que el movimiento marxista,

el existencialismo y el personalismo porque estas corrientes si son humanistas,

en cambio la ilustración no lo es porque ésta última pretende un cambio social,

tecnológico y de conocimientos, en cambio el humanismo es una identidad de la

naturaleza humana que pretende descubrir al hombre en si mismo y dar sentido

racional a su vida buscando el bien común.

Por otra parte, Aguilar Piñar (1988) afirma que la política

ilustrada fracasó en sus intentos por hacer reformas culturales sin dañar los

privilegios de clase, los hijos de los jornaleros como mucho aspiraban a la enseñanza

técnica (gremial) y la reforma no era para hacer extensible la educación sino

para proponer una nueva forma de dogmatismo. Además, según Berrio (1988) lo

único que se pretendió fue un cambio con el deseo de crecer económicamente pero

las medidas legislativas estaban descontextualizadas en una España de crisis.

No obstante los profesores se modernizaron, se introducen los textos en otros

idiomas, y se testifica un interés por la escolaridad obligatoria, gratuita; se

trata de un proceso de concienciación por el cambio más que de instrucción o

educación.

Desde nuestro punto de vista consideramos que la sociedad debía

evolucionar hacia el progreso del ser humano y qué mejor método que la razón

(para llevarnos a ser críticos) sin embargo como todo movimiento, tenía

escondidos unos intereses políticos en contra de la religión. Siempre que se

propone un cambio, hay detrás unos intereses guiados por una ideología que

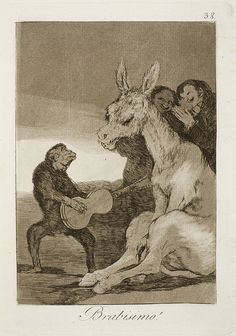

lucha contra otra a garrotazos, tal como lo dibuja Goya en su cuadro.

Por otra parte consideramos que los principios en los que

basaban los ilustrados la educación tenían su base en la religión, lo único que

hacen es cambiar la imagen de marca y en parte su contenido pero los cimientos

seguían siendo los mismos. En realidad era el mismo perro con distinto collar y

muchas de sus reformas y “milagros” se los atribuían a la divinidad natural o

relojera. Es triste como la educación siempre ha sido el instrumento de prueba

o conejillo de indias de los intereses ideológicos y dogmáticos (religión o

ciencia). La educación debe ser neutral y nunca por encima de los intereses,

aunque la objetividad pura no exista, pero siempre muy próximos a ella.

No obstante, no podemos olvidar que con el proyecto ilustrado

nace la idea de tener un profesor al servicio público del Estado (aunque

privado en ese momento) y de construir un sistema educativo que se organizará

posteriormente a mediados del siglo XIX con la primera Ley educativa que es la

Ley Moyano.

Sin embargo, ¿el sistema educativo como tal funciona? ¿Es

clarividente con las necesidades del alumno y el estado? Consideramos que tiene

dos caras: la liberadora que es lo que proponía al principio la ilustración y

una cara de que la Iglesia teológica es sustituida por la antropológica pero

sigue siendo una fábrica de construir sujetos a partir de un dogma. Es

necesario aclarar que en el siglo XVIII también los jesuitas enseñaban ciencias

pero otro tipo de ciencias más estoicas.

La ilustración era un vellocino de oro, pero por dentro pretendía

educar al pueblo y construir a personas a imagen y semejanza de unos intereses

y como tal influencia ideología pretendía reinventar desde la escuela y las

costumbres a las personas que acabó incluso con el concepto medieval donde la

comunidad vivía incluso diferente a como la pintan.

La ilustración tampoco triunfó porque se pretendió adaptar

las teorías económicas que tendrían éxito en otros países y aplicarlo a todas

las clases sociales. La crisis, la decadencia de las industrias españolas y la

falta de comprensión con las colonias era una realidad y por tanto el interés por

restaurar una nueva economía que elevara la industria y el comercio era lo que

a España de la crisis, y eso sólo se podría hacer a través de la educación y

jugando con una nueva forma de pensar que inculcaba hábitos, valores de ahorro,

trabajo e iniciativa. La educación que se proponía era informal, difusa, no

planificada; inconsistente.

Además tampoco podemos olvidar en establecer una diferencia

muy importante, la ilustración siempre proponía tipos de instrucción del

sujeto. La instrucción como bien sabemos consistía en proporcionar

conocimientos y habilidades para darle una formación pero faltaba la educación

pretende despertar ese espíritu crítico que sólo se aprende experimentando de

verdad, sin poner en contradicción dos conceptos, si no formulándolos e

investigando sin prohibirle ni impedirle nada.

Lamentablemente, desde la ilustración a hoy día hay cambios

pero existenciales pero no muy profundos, el ser humano sigue presumiendo de

que el conocimiento científico ha vencido a la religión pero se ha quedado sin

argumentos, sigue estancado en el mismo argumento. Las democracias actuales

siguen viviendo en la misma ilusión de libertad dentro de totalitarismos

invisibles (Sánchez, 2007).

Realmente la ilustración fue un movimiento monocromático

porque sólo se defendieron unos intereses con un sólo color (laicos pero dogmáticos) y no se apostó por una

verdadera educación que eliminara las barreras de clases y que pretendiese la

equidad cultural y formativa, algo parecido a lo que pretenden los políticos en la

actualidad educativa; aprueban leyes sin preocuparse por el verdadero tema, la

educación de todos y para todos con la finalidad de que al final tengamos un

trabajo, seamos útiles para el mercado y vivamos una vida “aparentemente feliz”.

Bibliografía:

Del Valle, S. (26 de enero, 2017). No es lo mismo educar que instruir. [Mensaje de web yoinfluyo.com]. Recuperado de: http://www.yoinfluyo.com/columnistas/silvia-del-valle-marquez/17912-no-es-lo-mismo-educar-que-instruir

Foucault, M. (1993). ¿Qué es la ilustración?. Revista de filosofía, 7, 5-18.

Kurt, P. (2002). Hacia una nueva ilustración: una respuesta a las críticas postmodernistas del humanismo. Revista histodidáctica. Recuperado de: http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=23:hacia-una-nueva-ilustracion-una-respuesta-a-las-criticas-postmodernistas-del-humanismo&catid=11&Itemid=103

Sánchez, R. (29 de julio, 2007). Educar o instruir. [Mensaje de web El País]. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2007/07/29/domingo/1185681159_850215.html